ビスピリバックナトリウム塩の発見経緯

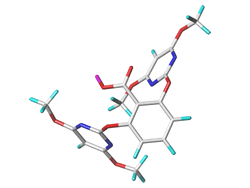

ビスピリバックナトリウム塩は、ALS阻害作用を示す除草剤であり、その研究は1984年6月に合成されたピリミジニルカルボキシ系(PC系)化合物に端を発している。当時世界中の除草剤研究者は、デュポン社が開発した新しい作用性で驚異的な低薬量で活性を示すスルホニルウレアに注目していた。

今でこそ多種多様なALS阻害剤が知られているが、その当時は、このタイプに属する除草剤はデュポン社のスルホニルウレアとACC社のイミダゾリノンのみであり、しかもこのタイプの除草剤のターゲット分子がALS(アセトラクテートシンテース)であることすら知られていない時代であった。

当時は、この作用性を発揮するためにはベンゼン環とピリミジン環を繋ぐブリッジ部分にスルホニルウレアの様な酸性基が必須と信じられていたので、この常識から逸脱したPC系化合物がスルホニルウレア様の除草活性を示したことは衝撃的であったと同時に、とてつもなく大きな鉱脈にぶち当たったという興奮に包まれた。

PC系化合物は、カルボン酸をピリミジニルオキシ基又はチオ基のオルソ位に配置するというアイディアの独創性が高いので、先行技術を気にすることなく自由に展開できた。当時の研究者にとって、高活性水田用除草剤をPC系化合物から産み出すことが最大の夢であった。

しかし、PC系化合物は稲に対する薬害が強く、稲が生き残ることが稀なくらいであった。当初、PC系化合物が活性を発揮するには、カルボン酸のオルソ位(2位)にピリミジニルオキシ基又はチオ基を配置する必要があり、もう1つのオルソ位(6-位)に置換基を導入すると活性が強まることは判っていた。一方で、稲に安全な化合物を作るためには、PC系の特徴を根本から変えてしまう必要を感じ、6-位の置換基にこれまでになく大きな置換基を導入することを計画した。

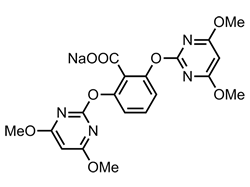

両オルソ位に4,6-ジメトキシピリミジニルオキシ基が結合したカルボン酸のエチルエステルは4kg/haですら全く除草活性を示していなかった。しかし、活性を示さなかったのは、大きな置換基に挟まれたエステルが加水分解されず、活性本体であるカルボン酸になれなかったためと考えられた。そしてこの考えを支持するデータも存在していた。即ち、1986年までには、生物科学研究所薬理研究室における研究の結果、PC系化合物はALS阻害剤であり、活性本体はカルボン酸であることが明らかにされていたのであった。そこで、両オルソ位に4,6-ジメトキシピリミジニルオキシ基が結合したカルボン酸の合成を試みた。エステルを加水分解し、溶媒を濃縮して得られた粘稠なシラップに貧溶媒の四塩化炭素を加え、析出した結晶を濾別して目的物を得るのが通例であったが、カルボン酸は不安定で、四塩化炭素のようなハロゲン化炭素系溶媒中で少し加熱するだけで分解してしまった。活性本体の除草活性が見たくて何回も合成を試み、反応中には確かに確認できたカルボン酸が、結晶中に分解してしまうことが判り、トルエンを貧溶媒として使うと分解させずに目的物が得られることが判って、何とか合成することができた。

その生物活性結果は、畑作茎葉ではPC系化合物が苦手としていたオナモミに卓効を示したが、選択性を示す畑作作物はなく不合格、移植水稲では稲と広葉雑草の間には若干選択性が見られるが、活性は弱く不合格であった。

しかし、大きな置換基を導入しても、活性が失われないばかりか、稲に選択性を持たせる可能性があるという発見の方が意義があると考え、さらなる誘導体合成を開始した。6-位には置換フェノキシ基、ナフトキシ基等の大きな置換基を導入しても、確かに除草活性は発現し、ALS阻害活性では上回る化合物も見られた。しかしながら選択性及び殺草スペクトラムで上回る化合物は結局見出されなかった。

他方、この誘導体合成と並行して、生物科学研究所においてスクリーニングの見直しが行われ、PC系化合物の茎葉処理活性を生かすために乾田直播条件下におけるスクリーニング試験が開始されていた。この新しいスクリーニング試験の結果、選抜化合物は15~30g a.i./haの薬量で5~7葉期までのヒエを枯殺し、インディカ種の稲に4~8倍の選択性を有することが明らかとなった。さらに乾田中の各種問題雑草にも卓効を示すことが明らかとなり、これを契機に開発が開始されることとなった。

その後、選抜化合物は工業的製造法に適したNa塩として開発が継続され今日に至っている。市場の視野を広げ、新規化合物の特性を最大限でみることが、ビスピリバックナトリウム塩の開発に成功したきっかけになったと考えられる。