Vol. 16

「一迫限定」をブランド化し、地域活性化をめざす!

2025年8月19日

「一迫限定」をブランド化し、地域活性化をめざす!

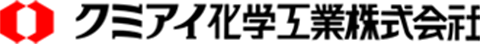

宮城県栗原市 株式会社遊佐 様

株式会社遊佐は、宮城県栗原市一迫(いちはさま)地区で水稲をメインに生産している農業法人です。

今回は社長の遊佐一成(かずなり)さんと、息子さんでもある専務の一史(かずふみ)さんにお話を聞いてきました。

株式会社遊佐の水稲の作付面積は、自作地に受託分を加えると春作業だけで約40ヘクタールとなります。

近隣農家の高齢化の中、農業後継者のいない方も増え、ここ数年はお米の価格も低く農家にとっては厳しい時代であったため離農する人も増えました。同業の法人や、集落営農の方も高齢化と若い人が入ってこない状況に直面しているといいます。

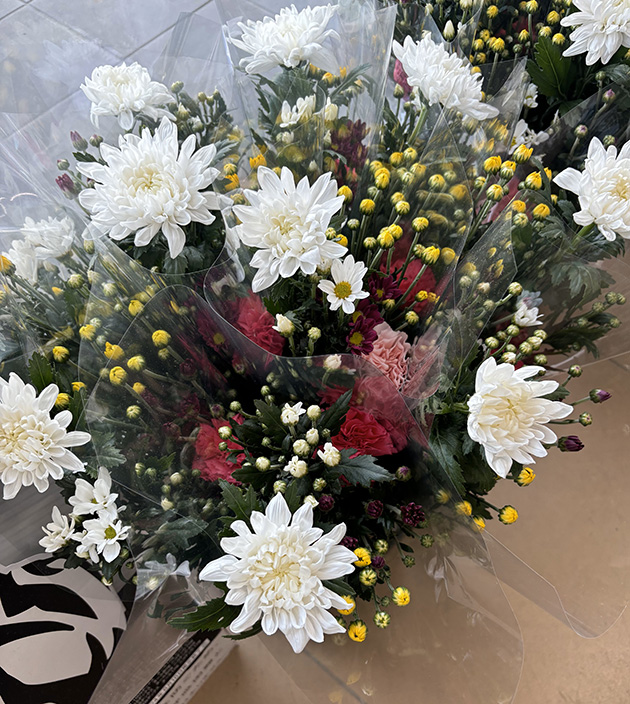

そのような中、水稲栽培を続けられなくなる農家さんからの農業受託などで、作付面積も年々増加し、事業を拡大されているそうです。また菊やブロッコリースプラウトの生産も手掛けています。

環境の変化とともに変わりゆく農作業、クミアイ化学とともに戦う

一成社長:米作りの繁忙期には、早朝から日が暮れるまで休みなく働くこともあります。とくに温暖化による気温上昇の影響で、夏場はもちろん、春先でもかなり気温が上がるため、田畑でのさまざまな農作業が過酷さを増しています。また、この気候変動にモノづくりを合わせていくのが大変難しくなってきています。温暖化による影響は他にもあり、水田の雑草が増加して荒れた状態になりやすいのです。作付面積が増加している農家は雑草処理の作業労力が増えて、作業が追いつかず水田が雑草だらけになってしまい、米の収穫量が落ちてしまうということも多々あります。

一史専務:温暖化は雑草にとっては好条件なので、しっかり手を打っていかないといけないのです。当社は、クミアイ化学さんとの取り組みで、気温の上昇による雑草増加への対応はクリアできています。

しかし繁忙期にはほかの農作業も多く、天候によって作業内容が左右される仕事でもあるので、今までの経験がとても大切になってきます。

経験と効率化の両輪

一史専務:ドローンを使った水田内の除草剤散布の取り組みも行っていますが、とにかくドローンは作業効率が高く、畦畔の周りを歩いて農薬を散布することを考えると、とても大きな差がでてきます。

作付面積が増えると収益は上がっていくのですが、どこかのタイミングで手が足りなくなって人を雇わなければいけなくなり、人件費が増えると収益性は下がりますので、ドローンによる効率化と省力化は非常に大切です。

一史専務:また、販路拡大はとても重要と考えています。生産に注力しているとそのほかの時間がなかなか取れなくなってしまうこともありますが、自社ECやアマゾンなど販売経路を増やす取り組みをしています。 販路が増えていく中、食味値にもこだわりながら数量を確保していくために、今の人員でどこまで作付面積を増やそうか、どうやって農作業効率を高めるかとても悩ましい。そんな中で、クミアイ化学の佐々木さんには農薬の使い方はもちろん、多岐にわたる農業の相談にも乗ってもらい、非常に力になっていただいています。

一成社長:農作業用の機械も作業効率は高いのですが、非常に高価なものなので、これも収益性を緻密に計算しないと導入できません。

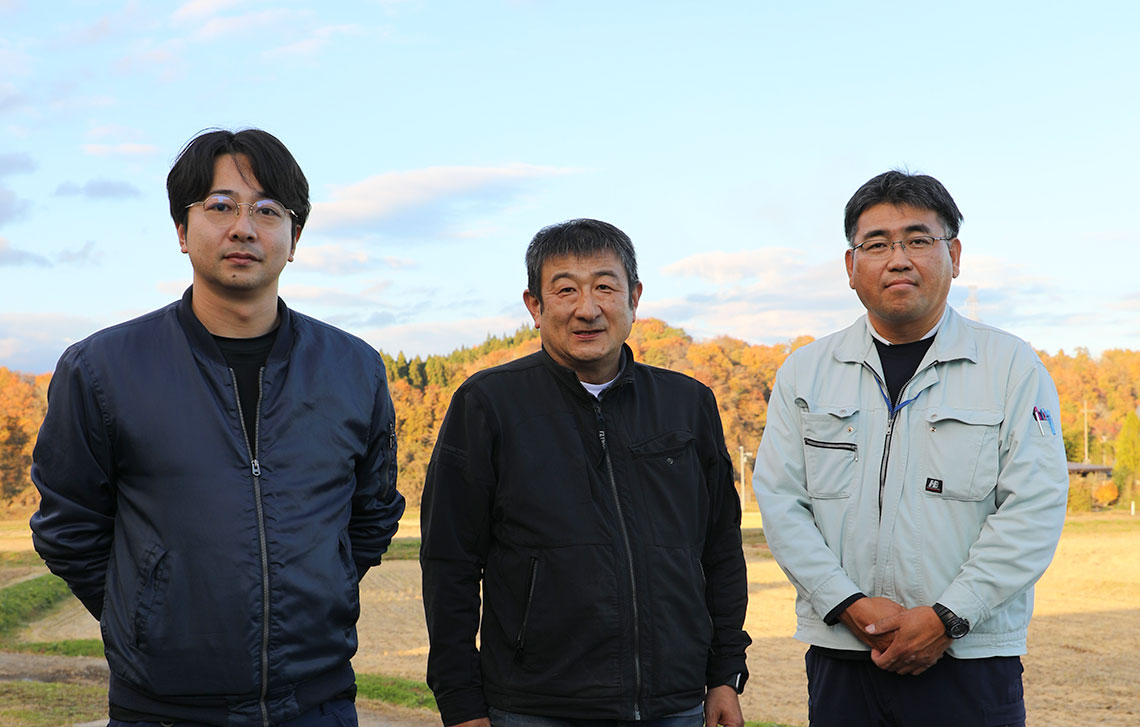

一史専務:作付面積が決まっていると、収益性を高めるには収量を上げるか商品の価値を上げるかのどちらかになってきます。しかし、商品の価値を上げていくのも簡単な道ではありません。米の出荷規定は見た目で判断するため、とてもきれいな米であっても、中には精米して炊くと美味しくないものもあります。

一成社長:環境保全米や有機肥料を使用したお米でも、化成肥料を使ったお米でも実は必ずしも食味値と連動しているとは限らないのです。

―――お米に付加価値を付けるにはいくつか方法が考えられますが、株式会社遊佐の「一迫限定ブランド」はなかでも食味へのこだわりをその価値としています。

なかなか単純にはいかないこだわりの米づくりにも、社長の豊かな経験をもとに果敢に挑んでおられるようです。

自然と向き合っていく

一史専務:これはよく人に話すのですが、たとえば農業を行う理想の場所は東京ドーム。一定の温度で、決まったLEDランプの光量という一定の環境であれば非常に安定して生産が可能です。もちろんコストオーバーなのでそんなことをする人はいません。だからこそ自然と闘いながら農業をしていかないといけないのです。

一成社長:水稲栽培のスケジュールは、天候を見ながら組んでいく必要があります。なので、その日の作業は朝の天気を見て決めます。

一史専務:農業は動物との戦いでもあります。猪が水田に入り込んで作物に臭いがついたり、雀が稲穂をついばんでしまったり…。

一成社長:農業はさまざまな経験の積み重ねで、自然と向き合っていくということなんですよね。

マーケティングを担当する一史専務は今後のビジネスについて次のように語ります。

一史専務:百貨店やECサイトをとおして「遊佐プレミアム」という味にこだわったお米を販売しています。これは、当社が丹精込めて作ったお米という切り口です。

さらには、『一迫限定米』を販売し、『一迫』をブランド化して、地域全体を盛り上げていきたいですね。

株式会社遊佐は菊の栽培の他にもブロッコリースプラウトの栽培や、精米のアウトソーシングを行うなど経営の多角化も進めています。

最終的な目標

一史専務:ちゃんと儲かる農業を目指したい。農業というフィールドに優秀な人を連れて来ようにも、儲かっていなければ不可能です。

そのためにも一つしっかりとした儲かるビジネスモデルを作ることが、農業の今後の発展につながるのではと考えていて、そこから地方再建、再生につなげていかないといけないと思います。若い人が農業をやって、しっかり儲けられるようにしたい。何とかそこに風穴を開けたいですね。

一成社長:農業は分業がきかないので、大変だけど達成感があります。田起こしの後に水入れした田んぼ、田植えがされて水に映る苗、色を変えていく田んぼ、それらを見るとものすごく達成感を感じます。達成感と実益が叶っていけば私たちの目指しているところが見えてくるのかなと思います。自分は自分の選んだことを達成するためにやっているので苦ではないが、次の世代にそれは通用しない。仕事の分業をして効率を上げていかないといけないですよね。

―――そう一成社長が優しく、力強くお話してくれました。

一成社長の水稲栽培の経験値、そして販路を開拓する一史専務の新たな感性。親子でありながらも、お互いを尊重し、信頼し農業に取り組んでいく姿が印象的でした。

クミカも、農家のみなさんとニ人三脚で日本の農業に貢献してまいります。