プロローグ

農薬がなかった時代

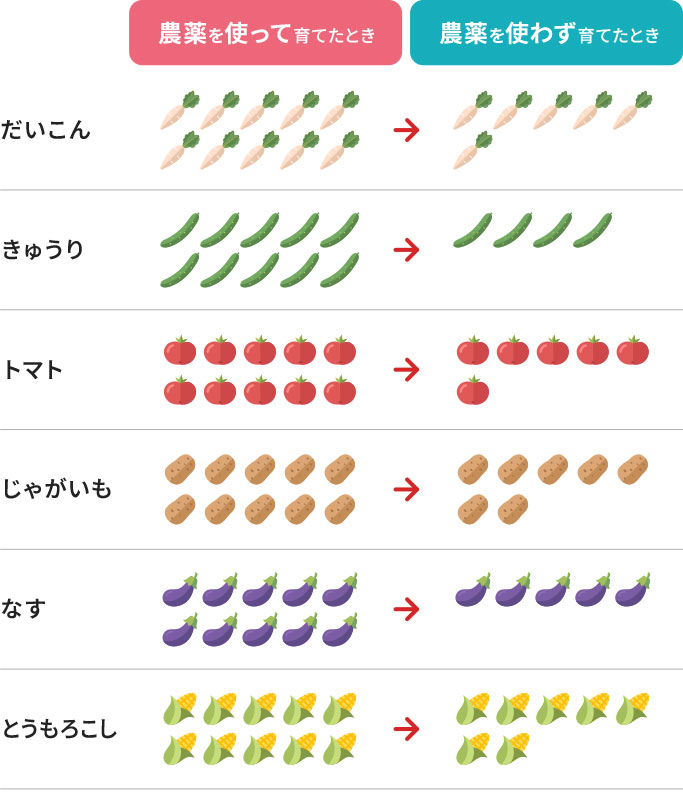

野生の植物は本来、有害物質や苦味成分などを自ら生み出して、身を守っていました。いろいろな種類の植物が一緒に生えている環境では、特定の病気や害虫が大繁殖することは少なかったんです。

しかし、人間が食料を確保するため、同じ農作物をたくさん植える「単一栽培」を始めると、病気や害虫にとってはまさに「天国」が出来上がりました。また、美味しく育てやすい農作物を選抜、品種改良していくと外敵から身を守る力が弱い農作物も出てきました。安定的に食料を確保するために人間が自ら作り出した「単一栽培」という環境は、「農作物を病気や害虫から守らなければならない」環境でもあったんです。

さらに詳しく

-

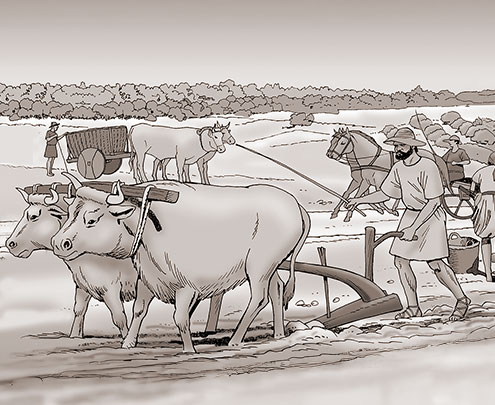

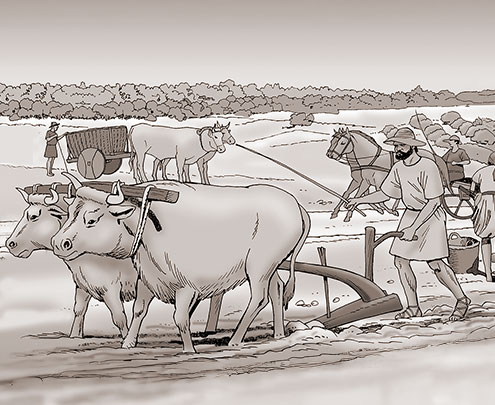

農薬がなかった時代、紀元前のギリシャやローマなどでは害虫を防ぐのにワインやオリーブオイルの搾りかす、植物の煮汁などが使われていました。自然由来の対策で、農作物を守る工夫がされていたんですね。しかし、それだけでは防ぐことができないことも多く、神様に祈るしかないことも多くありました。

-

江戸時代には、享保の飢饉(1732年)、天明の飢饉(1782~1787年)、天保の飢饉(1833~1839年)の三大飢饉が起きたことは有名です。これらの飢饉は特に被害が大きく、100万人を超える人々が飢餓に苦しんだといわれています。このような事態の発生によって、「農作物を安定的に作ること」への関心はどんどん高まっていきました。

19〜20世紀

化学農薬ができてからの農業

19世紀から20世紀にかけて化学が発展すると、化学農薬が誕生します。化学農薬とは、化学合成された物質を有効成分とする農薬のことです。

これによって、自然由来の対策よりも効率よく病気や害虫、雑草から農作物を守ることができるようになりました。

一方、昔の化学農薬には問題もありました。

さらに詳しく

-

第二次世界大戦が終わると、日本でも化学農薬が本格的に使用されるようになりました。戦後の日本では1000万人が餓死するといわれるほど深刻な食料不足が発生しましたが、化学農薬や化学肥料が導入され、食料不足の克服に大きな役割を果たしました。

-

毒性の強い成分の農薬使用により、健康被害や環境汚染という深刻な問題を引き起こしました。1962年、アメリカの海洋生物学者、レイチェル・カーソンの「Silent Spring(沈黙の春)」が刊行され、農薬による環境汚染問題が多くの人の関心を集めました。それ以降、人や環境に対する安全性を求める意見が強まり、農薬の毒性、残留性や使用法などの見直しが行われました。日本でも、残留性の高い農薬については、国による法規制や企業側の自主的な対応が行われ、製造販売が中止されて姿を消していきました。

現代

現代の農業は

現代の農薬には、過去の過ちを二度と繰り返さないために、法律で厳格な基準が設けられています。

「農作物」「農家さん」「農作物を食べる人」「環境」のすべてに対して害を及ぼさないと判断されたものだけが農薬として登録され、販売することを認められます。

農薬は、化学の力で、人や環境に対して安全で、特定の対象にだけ効果を発揮するように綿密に設計されています。ネガティブな印象を持たれがちな農薬ですが、リスクを最小限に抑えつつ、天然の防除素材以上の効果を示す科学技術の結晶なのです。